Anreizstrukturen in Krankenhäusern “Turfing-Verhalten” innerhalb klinischer Teams

Was hinter dem „Turfing“-Verhalten steckt

Die ökonomischen Anreizstrukturen innerhalb einer Klinik beeinflussen ärztliche Entscheidungen täglich. Was wird belohnt, was sanktioniert? Die Fachabteilungen sehen sich entsprechend gezwungen, Patient:innenfälle auch so zu steuern, dass die abteilungsbezogenen DRG-Erlöse gesichert bleiben, Sanktionen vermieden und die stets knappen (Personal-) Ressourcen geschont werden.

Warum “Turfing” verständlich, jedoch gefährlich ist

Für die Fachabteilungen ist “Turfing” mitunter notwendig, um in dem DRG-geprägten System bestehen zu können. Es wirkt sich allerdings negativ auf die Versorgungskontinuität und paradoxerweise auch negativ auf die Gesamtwirtschaftlichkeit des Krankenhauses aus. Was auf Abteilungsebene logisch erscheint, kann auf Klinikebene schädlich sein.

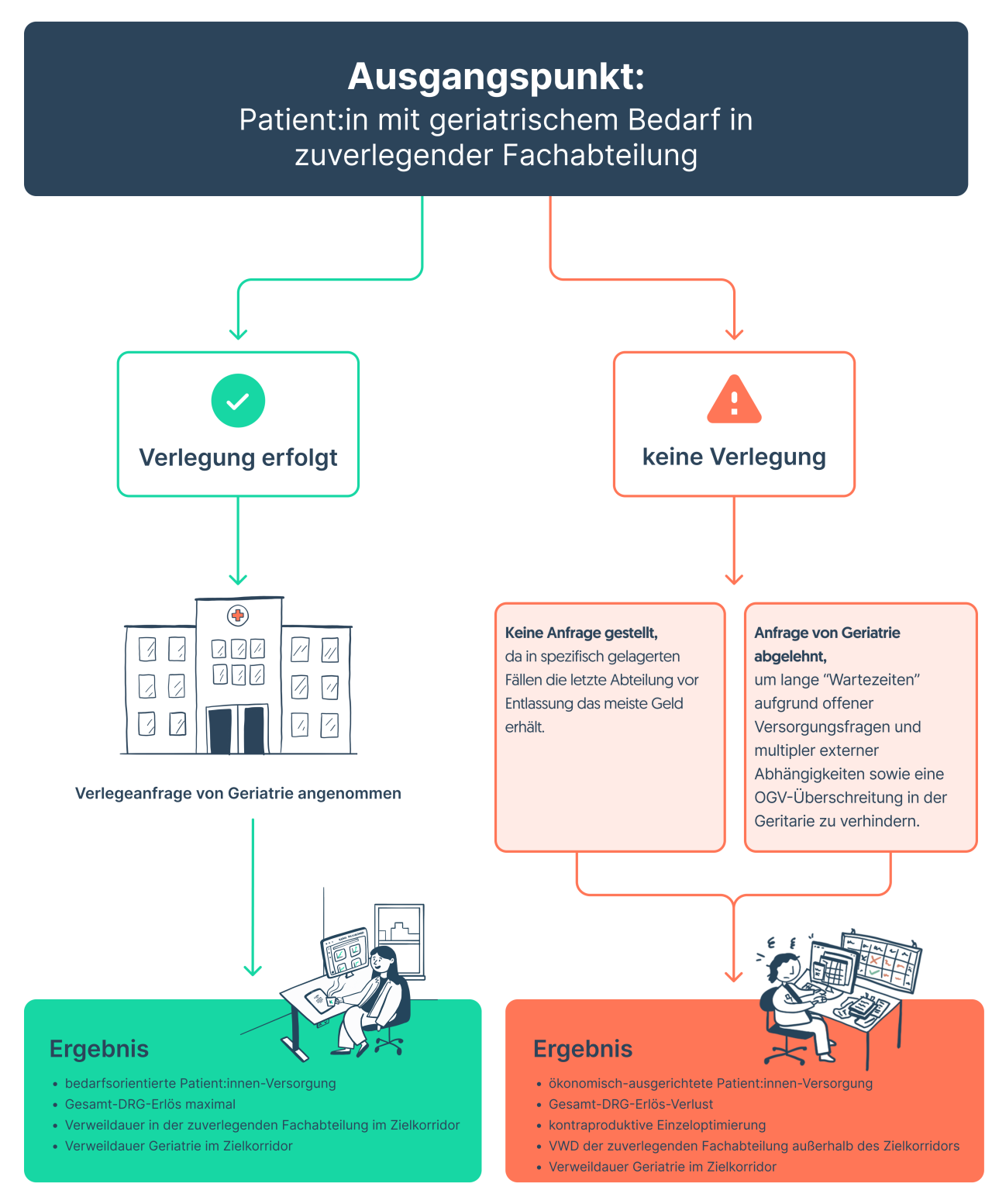

Am Beispiel von Frau Kuchenbäcker wird deutlich, wie „Turfing“ funktioniert: Obwohl ihr geriatrisches Co-Management medizinisch sinnvoll wäre, wird die Aufnahme der Patientin durch die geriatrische Abteilung immer wieder hinausgezögert. Die geriatrische Fachabteilung befürchtet die Überschreitung der oberen Grenzverweildauer (OGV), mit möglichen Sanktionen und zusätzlichem Aufwand für das Team. Die Folgen: verzögerte Mobilisierung, erhöhte Komplikationsrisiken, längere Liegezeit und am Ende höhere Kosten für das gesamte Haus. Die Grafik macht deutlich, wie sich die Entscheidung für oder gegen eine Verlegung direkt auf die Versorgung der Patient:innen und die Wirtschaftlichkeit des Krankenhauses auswirkt.

Was Kliniken jetzt brauchen

Damit interdisziplinäre Zusammenarbeit gelingt, braucht es Incentive-Strukturen, die die medizinische Qualität mit wirtschaftlichen Zielen verbinden. Wie das aussehen kann, zeigt der Fall von Frau Kuchenbäcker: Die Verlegung wird verzögert, solange jede Abteilung auf ihre eigenen Erlöse und Verweildauerziele schauen muss. Klinik- und Erlösstrukturen sowie Führung sollten deshalb sicherstellen, dass Patient:innen vorrangig nach medizinischen Kriterien und Versorgungsbedarfen weiterbehandelt werden. Würden Erlöse bei gemeinsamen Fällen fair geteilt, Verweildauerziele in medizinisch begründeten Situationen entkoppelt und die Übernahme komplexer Fälle gezielt gefördert (Positiv-Incentivierung), könnten viele Hürden bei der Aufnahme von Frau Kuchenbäcker verringert werden. Klare Verlegungsregeln stellen sicher, dass medizinische Kriterien im Vordergrund stehen, ohne wirtschaftliche Aspekte aus dem Blick zu verlieren.

Transparenz-Instrumente wie Kumi unterstützen diesen Wandel, indem sie sichtbar machen, wann Anfragen gestellt wurden, Übernahmen erfolgt sind oder Ablehnungen begründet wurden. Auf dieser Basis wird deutlich, an welchen Punkten im Behandlungsablauf Fälle liegen bleiben. Für das Krankenhausmanagement bilden diese Erkenntnisse die Grundlage, auf der Prozesse und Anreizsysteme gezielt weiterentwickelt werden können.

Fazit

Das DRG-System hat Effizienz geschaffen, jedoch setzt es aber auch Fehlanreize, die die interdisziplinäre Zusammenarbeit erschweren. Gute Versorgung bedeutet daher: Entscheidungen am Bedarf der Patient:innen ausrichten und digitale Unterstützung nutzen, um den Gesamtblick im Alltag zu sichern.

Möchten auch Sie die klinischen Prozesse in Ihrem Haus verbessern?

Dann lernen Sie uns und das Workflow Management System Kumi Clinical genauer kennen. In einem kostenlosen Beratungsgespräch zeigen wir Ihnen, welchen Mehrwert unsere Software für Ihr Krankenhaus bietet.